Zwischen den Flüssen und gegen den Strom?

Zwischen den Flüssen und gegen den Strom? Die Rolle des Elbe-Weser-Dreiecks zur Zeit der Trichterbecherkultur anhand von Megalithgrabuntersuchungen

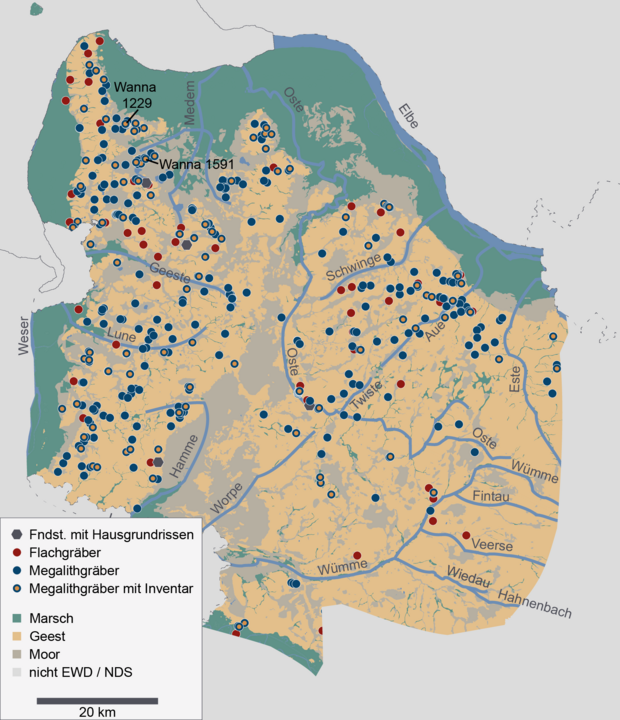

Seit der Einteilung der Trichterbecherkultur in regionale Gruppen vor fast 100 Jahren wird das Elbe-Weser-Dreieck zur Westgruppe gezählt, jedoch immer mit der Einschränkung, dass eben diese Region zwischen den großen Strömen Weser und Elbe als Zone mit Einflüssen aus der Nachbarschaft anzusehen ist. Dies wird sowohl beim Fundmaterial, als auch in der Architektur der Megalithbauten deutlich. Vor diesem Hintergrund hat es sich das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur im Rahmen des Programms „PRO*Niedersachsen – Forschungsprojekte Kulturelles Erbe – Sammlungen und Objekte“ geförderte Projekt „Zwischen den Flüssen und gegen den Strom“ zum Ziel gesetzt, die gesellschaftlichen Kontakte und kulturellen Einflüsse der in dieser Region lebenden jungsteinzeitlichen Gemeinschaften zu untersuchen.

Dabei baut das Vorhaben auf die umfangreichen Ergebnisse des Projektes „Relikte im Moor“ auf, das neolithische Grabmonumente und Siedlungsspuren im Bereich des nordöstlich von Bremerhaven gelegenen Ahlen-Falkenberger Moors untersucht hat. Wie in kaum einem anderen Naturraum hat sich dort in einer einzigartigen Zeitkapsel eine prähistorische Landschaft erhalten, in der sowohl Siedlungsreste als auch Grabanlagen in Form von Großsteingräbern bis heute durch das Moor konserviert wurden. Drei dieser Großsteingräber, die von Gemeinschaften der Trichterbecherkultur vor 5000 Jahren errichtet wurden, sind im o.g. Projekt archäologisch untersucht worden.

Im Zeitraum von 2025-2027 werden nun im Rahmen des Projektes „Zwischen den Flüssen und gegen den Strom“ die Ausgrabungen in der Region Wanna fortgesetzt. Sie sollen sich auf die umfassende Erforschung der Fundstelle Wanna 1591 konzentrieren, die 2020 bereits voruntersucht werden konnte und sich dabei als am besten erhaltene Anlage im Ahlen-Falkenberger Moor herausstellte. Dabei konnte u.a. ein intakter Bestattungshorizont in der Grabkammer erkannt werden, der nun vollständig untersucht werden soll. Erstmals sind zudem Bodenproben zur DNA-Bestimmung aus einem Großsteingrab in Niedersachsen vorgesehen, die von der Arbeitsgruppe „Ancient DNA Research“ am Institut für Klinische Moleklarbiologie der Universität Kiel analysiert werden. Weiterhin soll eine Freilegung des Außenbereiches erfolgen, um mögliche Außendeponierungen, wie sie typisch an diesen Gräbern, für das Elbe-Weser-Dreieck aber bislang kaum dokumentiert sind, zu erfassen.

Darüber hinaus sind Archiv- und Magazinrecherchen zu keramischen Funden aus Großsteingräbern vorgesehen, um durch den Vergleich der Formen und Verzierungen der Gefäße mit denen benachbarter Landschaftsräume, überregionale Kontakte zu erkennen. Ergänzend werden auch die architektonischen Merkmale der Gräber analysiert, ebenfalls mit dem Ziel, kulturelle Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Regionen aufzuzeigen.

Die zu erwartenden Funde stellen einen wichtigen Posten in dem Gesamtinventar des Elbe-Weser-Dreiecks dar, das vor allem für den Norden spärlich ausfällt. Untersuchungen zu den Keramikformen und –verzierungen sollen in Ergänzung mit Lipidanalysen Aufschluss über die trichterbecherzeitliche Verarbeitung tierischer Produkte geben. Als weitere methodische Neuheit besteht die Möglichkeit diese Fette an der Universität Bristol datieren zu lassen und somit erstmals Funde und Befunde der Region auf diesem Wege naturwissenschaftlich zeitlich einzuordnen.

Durch die Zusammenstellung der Daten soll der Blick über das Elbe-Weser-Dreieck hinausgerichtet werden und die Zusammenhänge und Entwicklung dieser als Interaktionszone verstandenen Region klären zu können. Weitere Informationen erhalten Sie von Dr. Moritz Mennenga und Anja Behrens. Zum Blog