Landschaftsarchäologie im Tauchanzug in der Wismarbucht

Im Rahmen des ERC Synergy Grants SUBNORDICA forscht das Team des NIhK gemeinsam mit dem Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW),dem Schliemann-Institut für Altertumswissenschaften der Universität Rostock, dem Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (LAKD) und der Universität Szczecin an und vor allem in der südlichen Ostsee. In den vergangenen Wochen war das interdisziplinäre Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Fachbereichen Archäologie, Geologie/Sedimentologie und Geophysik vor allem in der Wismarbucht unterwegs. Die steinzeitliche Besiedlung der heute in Folge des nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstiegs unter Wasser gelegenen Landschaften ist hier besonders gut erforscht. Zahlreiche „ertrunkene“ Siedlungsplätze aus der Zeit zwischen 6500 und 3000 v.Chr. sind hier bekannt.

Auf dieser Grundlage untersucht das SUBNORDICA Team die Umgebung dieser Plätze, um die Landschaft und ihre Entwicklung während der Steinzeit möglichst gut zu rekonstruieren. Es geht darum zu verstehen, welche Landschaftssituationen von den steinzeitlichen Bewohnern bevorzugt wurden. Diese Informationen werden dann in ein Prognosemodell münden, das Auskunft darüber gibt, wo weitere Plätze in ähnlich gut erhaltenen Unterwasserlandschaften zu erwarten sind.

Bei anhaltendem Sonnenschein und relativ guter Sicht unter Wasser konnte das Team innerhalb von drei Wochen insgesamt 12 bekannte Fundplätze aufsuchen, auf ihre Erhaltung überprüfen und steinzeitliche Werkzeuge aus Feuerstein vom Meeresgrund bergen.

Darüber hinaus wurden geophysikalische Messungen vom IOW durchgeführt. Mit dieser Technik war es möglich, die Oberfläche des Meeresgrunds sowie auch verborgene Strukturen darunter sichtbar zu machen und zu kartieren. Hier zeigen sich Verfüllungen in ehemaligen Flüssen und Seen, in denen archäologische Funde häufig besonders gut erhalten bleiben. Anhand dieser Daten wählte das Team dann gemeinsam Orte für eine Beprobung des Sediments aus.

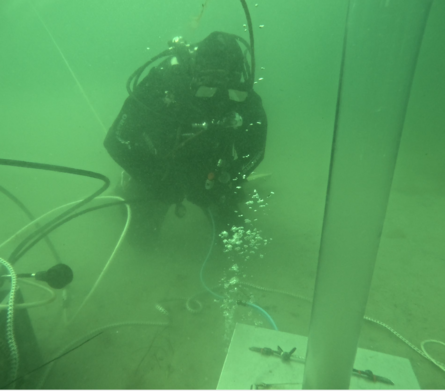

Im Fokus stand eine kleine, ehemalige Insel, deren Oberfläche noch heute in Wassertiefen zwischen 6 und 9m erhalten ist. Dort nahmen die TaucherInnen mithilfe eines speziellen Pressluftgeräts insgesamt 15 Sedimentproben in bis zu 2m langen Kunststoffröhren.

Messdaten, Proben und Steingeräte werden nun von den verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten ausgewertet und zu einem Bild der steinzeitlichen Landschaft und ihrer Nutzung vor acht- bis sechstausend Jahren zusammengefügt.